今回は、ACL(out-bound)の考え方が分からなくなる現象が、ごく稀に起こるため、備忘録として簡易に書き留めておきます。

同じ現象にみまわれた方、ご参考までに!

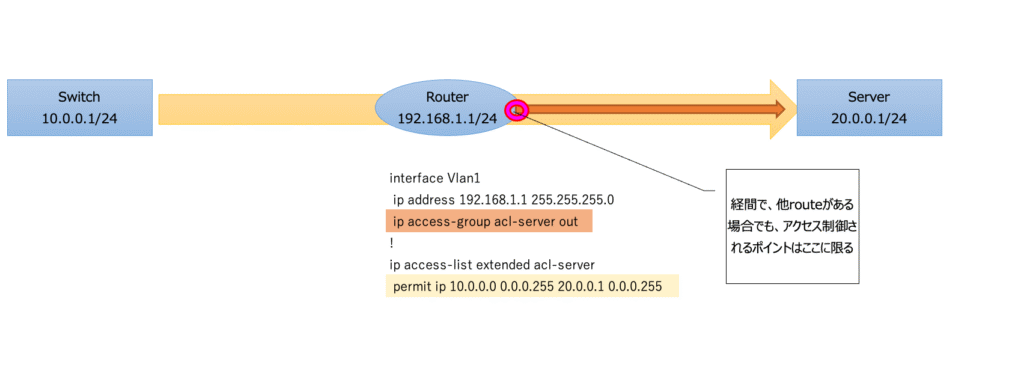

ACL通信方向

アウトバウンド通信

RT経由のパケットを、(RTまでの着信パケットには関与せず)、RTからパケットを出す際に止めるのが、アウトバウンドの通信制御です。

ちなみに、Cisco通信処理順序としては(1)routing tableに沿ってルーティング(2)アドレスを変換(3)パケット制御による通信可否を判断し、パケット送信を行います。

インバウンド通信

RT経由のパケットを、RT着信時に止めるのが、インバウンドの通信制御です。

インバウンドにおける処理順序は(1)パケット制御による通信可否を判断(2)routing tableに沿ってルーティング(3)アドレスを変換し、パケット送信を行います。

参考URL

参考:【Cisco community】RouteMapでNAT変換する際のマッチ順序(条件合致していても処理されない様になる注意点)

いかがでしたでしょうか。

最後まで、お読みいただきありがとうございました。

コメント